3. 次世代高速トランスポートプロトコルに関する研究

エンドホスト間でデータを高速に,かつ効率よく転送するための中心技術がトランスポートプロトコルである.特にインターネットで用いられているTCPでは,エンドホストがネットワークの輻輳状態を自律的に検知して転送率を決定している.これは,インターネットの基本思想であるEnd-to-end principleの核になっているものであるが,エンドホストの高速化により,その適応性をより高度なものにできる可能性が十分にある.本研究テーマでは,そのようなトランスポートプロトコルそのものに関する研究,および,そのようなトランスポートプロトコルを用いるアプリケーションシステムの性能向上に関する研究に取り組んでいる.

3.1 TCPの特性に基づくネットワークの性能評価手法に関する研究

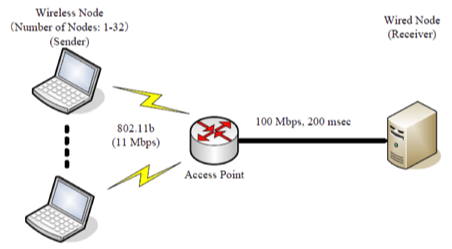

3.1.1 無線LAN環境における遅延に基づく輻輳制御を用いたTCPの性能評価

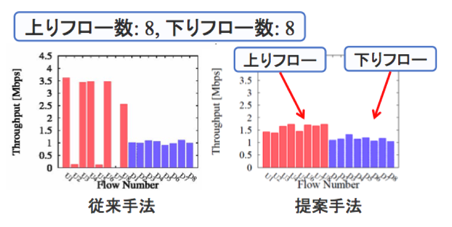

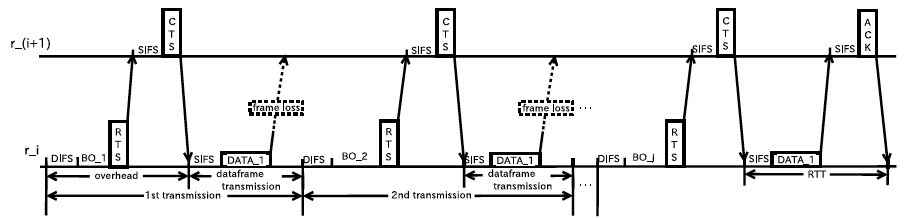

IEEE802.11に基づく無線LANにおいては,CSMA/CA により無線LAN 内の各端末が無線媒体にアクセスする機会は等しいため,端末間のMAC レベルにおける公平性は確保される.しかし,アクセスポイントから無線端末への通信は1 台のアクセスポイントによる通信であるのに対し,その逆向きの通信は複数台の無線端末による通信であるため,アクセスポイントから無線端末への通信とその逆向きの通信ではアクセス機会に不均等が生じる.これは,CSMA/CA によって実現されるMAC レベルにおける端末間の公平性が上位レイヤにおける公平性に直接つながらないことを意味している.このことは,トランスポート層としてTCPを用いた場合には大きな問題となり,上りフロー間,および上りフローと下りフロー間に深刻な不公平が発生することが指摘されている.

そこで本研究では,不公平性を改善するための手法として,ACKパケットの損失に対して輻輳制御を行う手法を提案し,その有効性をシミュレーションおよび実装実験によって検証した.その結果,提案手法が上りフロー間の不公平に対して有効であるだけではなく,上下フロー間の不公平に関しても一定の改善を行うことができることがわかった.

|

|

上記のようなフロー間の公平性に関する検討においては,公平性の定義が重要となる.従来の公平性の定義では,無線LAN内の競合するフローが獲得する無線帯域を等しく獲得することを公平であるとしていた.しかし,無線LAN 環境における公平性を改善する手法は,公平性を改善する一方でネットワークスループットが低下することがある.そのため,ネットワークスループットが高ければ公平性が損なわれても許容できるのか,あるいは逆に,公平性が高ければスループットは損なわれても許容できるか,といった,スループットと公平性との間のトレードオフの議論が必要である.しかし,従来指標ではこのトレードオフ関係を評価することができない.このため,無線LAN 環境における公平性の評価の際には無線帯域の利用効率を含めた新しい指標が必要である.

そこで本研究では,ネットワーク帯域の利用効率を考慮した新しい公平性指標を提案した.提案指標はJainのFairness Indexを基とし,ネットワーク帯域の利用効率が指標に反映されるように改良行った.さらに,上述の公平性改善手法を,提案した指標を用いて評価を行った結果,提案手法が公平性とネットワーク帯域間のトレードオフ関係を大幅に改善できることを明らかにした.

[関連発表論文]

- 長谷川剛, 村田正幸, “TCP の輻輳制御機構に関する研究動向(招待論文),” 電子情報通信学会和文論文誌, vol. J94-B, March 2011.

- Masafumi Hashimoto, Go Hasegawa, and Masayuki Murata, “A transport-layer solution for alleviating TCP unfairness in a wireless LAN environment,” to appear in IEICE Transactions on Communications, vol. E94-B, no. 03, March 2011.

- Masafumi Hashimoto, Go Hasegawa, and Masayuki Murata, “Trade-off evaluation between fairness and throughput for TCP congestion control mechanisms in a wireless LAN environment,” in Proceedings of 2010 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Sys-tems (SPECTS 2010), (Ottawa, Canada), July 2010.

3.1.2 TCPの動作を考慮した無線LANの消費電力低減に関する研究

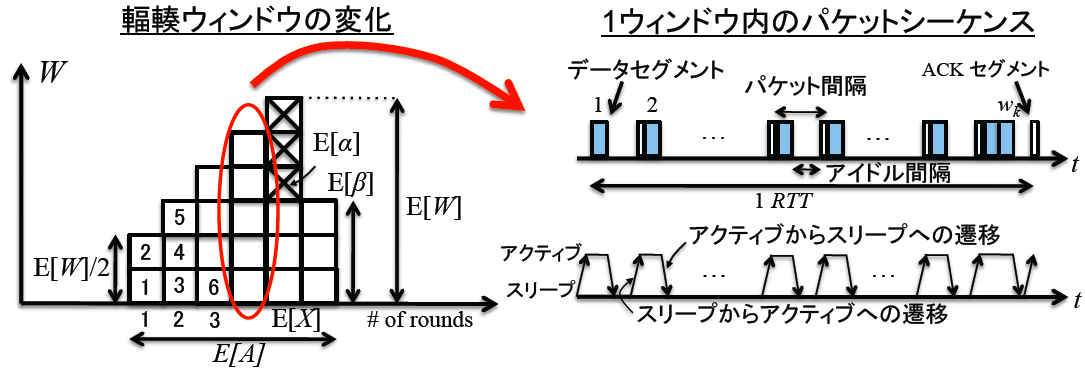

IEEE 802.11無線LANにおいては,無線通信が消費する電力が全体の10%から50%を占めることが報告されており,無線通信の消費電力を削減することが機器全体の消費電力を削減するうえで重要である.無線LANにおける省電力化に関する検討は,主にハードウェアレベルおよびMACプロトコルレベルの双方から行われている.一般に,ネットワーク機器の省電力に関して議論を行う場合においては,省電力効果とネットワーク性能間のトレードオフを考慮する必要がある.すなわち,消費電力の削減に効果のある要因を明らかにし,その要因がどの程度ネットワーク性能を低下させるかを知ることが重要である.しかし,TCPなどのトランスポート層プロトコルの挙動が省電力性能に与える影響に関してはこれまで検討が行われていない.

そこで本研究では,無線LAN においてTCPデータ転送を行う,単一の無線端末が消費する電力のモデル化手法を提案し,消費電力を低減する転送手法について検討した.提案モデルはMACレベルのモデルとTCPレベルのモデルの組合せによって実現した.MACレベルのモデルにおいては,CSMA/CAのフレーム交換に基づく消費電力モデルを構築した.TCPレベルにおいては,TCPの動作解析に基づいて消費電力モデルを構築した.構築した消費電力モデルに基づいた数値解析によって,無線端末から有線ネットワーク上にあるホストに対してTCP データ転送を行った場合の消費電力を解析的に導出可能となる.数値解析の結果から,パケットの送受信がない区間において理想的にスリープした場合とそうでない場合を比較することで,消費電力を削減するうえで効果的な要因を明らかにした.すなわち,長いスリープ時間を維持したままスリープ状態への遷移回数を削減することが省電力効果を高めるのに効果的である.また,省電力と転送時間との間にはトレードオフの関係があることを示した.

[関連発表論文]

- 橋本匡史,長谷川剛,村田正幸, “無線LAN 環境におけるTCP の動作を考慮した消費電力モデルの提案,” 電子情報通信学会技術研究報告(NS2010-105), vol. 110, no. 339, pp. 1-6, December 2010.

- 橋本匡史,長谷川剛,村田正幸, “無線LAN 環境におけるバースト転送を利用したTCP フローの消費電力解析,” 電子情報通信学会総合大会, March 2011.(発表予定)

3.1.3 無線マルチホップネットワークにおける省電力手法がネットワーク性能に与える影響に関する研究

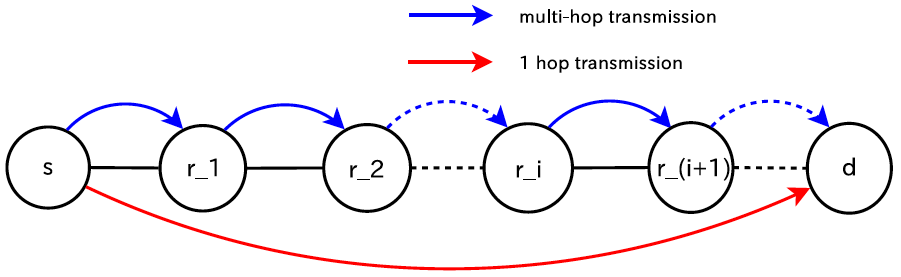

無線LAN規格であるIEEE 802.11は複数のデータレートを持ち,それぞれについて,符号化方法,消費電力,通信可能距離なども異なる.また,IEEE 802.11に存在する複数の規格は異なる特性を持つ.さらに,同じ規格であっても,ハードウェア構成が異なると,消費電力や通信可能距離は大きく異なる.そのため,IEEE 802.11無線LANにおける消費電力に関する議論を行う際には,実ハードウェアの仕様を考慮する必要がある.一方,無線技術の一般的な特性として,送信電力,通信可能距離及び,ビットエラー率などは複雑に関連している.すなわち,IEEE 802.11無線LANを用いた無線マルチホップネットワークにおいては,消費電力を決定する要素が多く存在し,かつ,それらの要素が複雑な関係を持つ.そのため,消費電力を抑えたデータ転送を行うためには,これらの要素の関係を明らかにし,データ伝送時の消費電力を解析的に評価する必要がある.

そこで本研究においては,まずIEEE 802.11無線LAN技術に基づく無線マルチホップネットワークにおけるデータ伝送を対象とし,その消費電力量解析を行った.具体的には,IEEE 802.11で用いられるMACプロトコルであるCSMA/CAの詳細な挙動に基づき,1ホップのデータ伝送における消費電力量を導出した.その後,送受信端末間でマルチホップによってデータを伝送した際の総電力量を明らかにした.さらに,実在するIEEE 802.11無線LANのネットワークインターフェースデバイスの消費電力データを利用し,解析結果を用いた消費電力量の評価を行った.評価の結果,ネットワークにおけるフレーム損失率が等しい場合には,より高いデータレートを使うことで,より小さい消費電力量が得られるが,低いデータレートを使うほうが消費電力量を抑えることが出来る場合があることを明らかにした.

[関連発表論文]

- 通阪航, “IEEE 802.11 マルチホップネットワークにおける省電力手法がネットワーク性能に与える影響,”大阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, February 2011.

3.1.4 エンド端末間パス上の複数箇所の利用可能帯域の同時計測に関する研究

エンド端末間におけるデータ転送の際に,パスの利用可能帯域を指標として用いることで,輻輳の検知,通信レートの制御,オーバーレイネットワークにおけるトポロジー制御,経路制御やマルチパス転送などの様々なネットワーク制御が可能となる.そのため,エンド端末間パスの利用可能帯域を計測することは重要である.従来の端末間パスの利用可能帯域の計測技術は,ボトルネック区間の利用可能帯域の値のみを把握することができるが,一方,ボトルネック区間そのものの特定やエンド端末間パスの複数箇所の利用可能帯域の計測を行うことはできない.しかし,たとえば無線ネットワークと有線ネットワークなどネットワーク特性が異なる区間がエンド端末間パス上に混在している場合に,それぞれのネットワークの利用可能帯域の計測が可能となれば,無線ネットワークなどパケット誤りの多い環境に応じて通信レートを低く設定するなどの,ネットワーク環境に応じた制御を行うことができる.

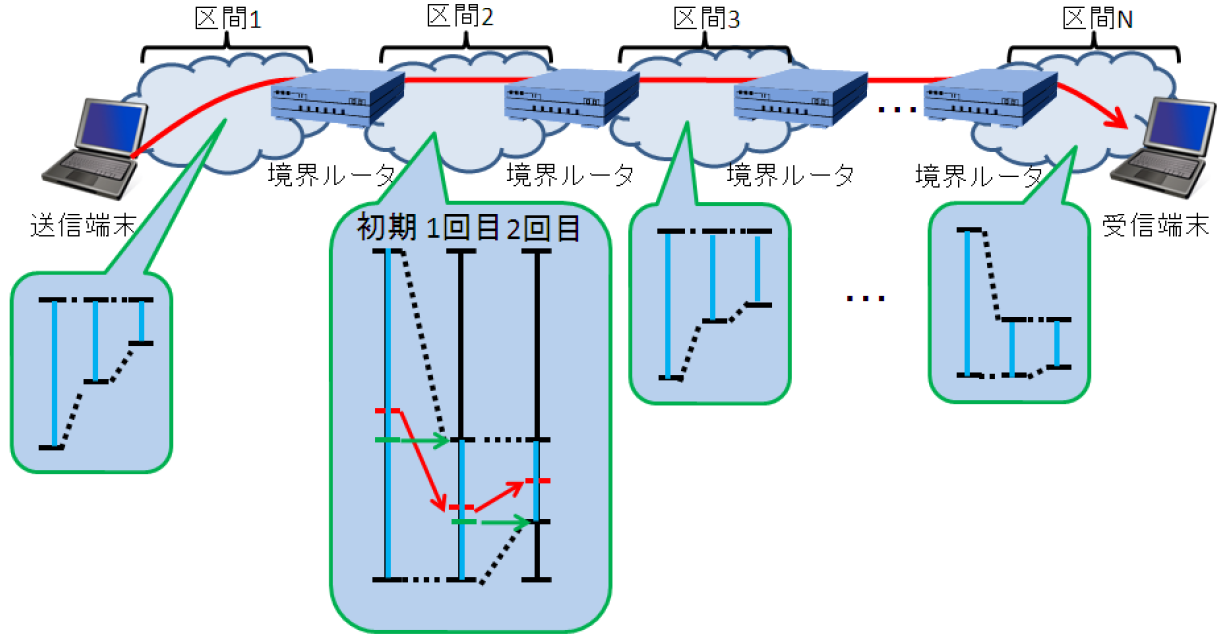

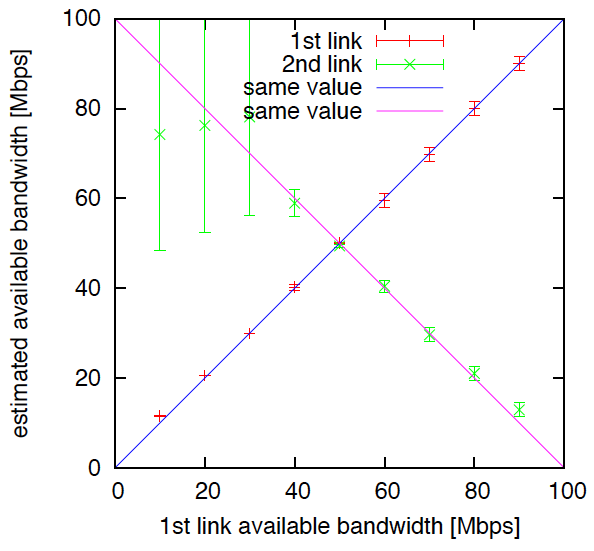

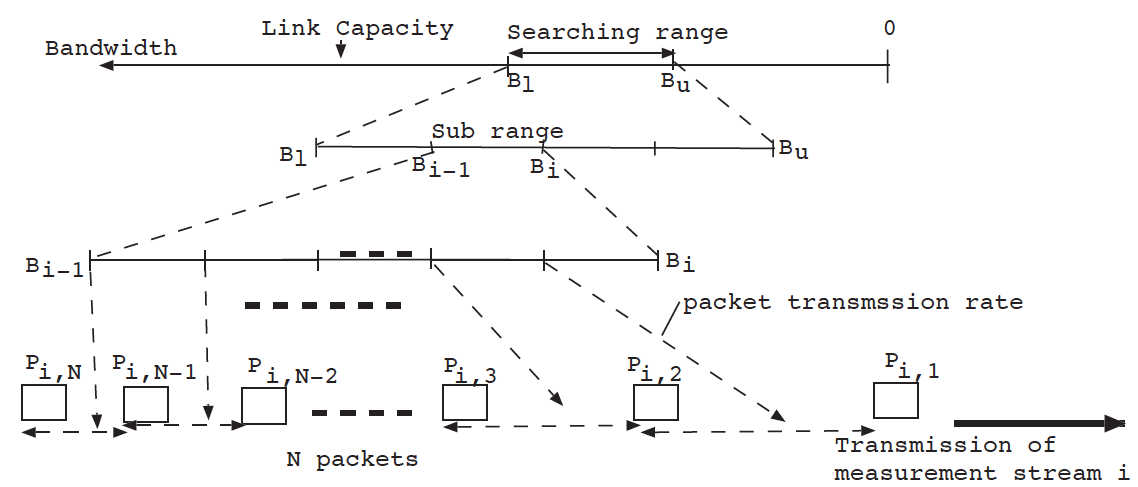

そこで本研究では,エンド端末間のパス上における複数かつ任意の区間における利用可能帯域を同時に計測する手法について検討した.従来の利用可能帯域の計測手法は送信端末が受信端末に向けて計測用パケットを送る際に,パケットの送信間隔を様々に変化させ,受信端末における受信間隔を観察することで利用可能帯域を計測する.そこで,提案手法においては,パケットの送信間隔の制御方法を改善し,かつ,エンド端末間パス上のルータにおいて記録されるパケットの送受信時刻を利用することによって,端末間のパス上における任意の区間の利用可能帯域を計測する.提案方式の性能評価は,簡易的なシミュレーションによって行った.その結果,送信端末に近いネットワーク区間より,受信端末に近いネットワーク区間の利用可能帯域が大きい場合においても,それぞれの区間の利用可能帯域を計測することが可能であることを確認した.

[関連発表論文]

- 鯉谷和正, “エンド端末間パス上の複数箇所の利用可能帯域の同時計測手法に関する一検討,” 大阪大学基礎工学部情報科学科特別研究報告, February 2011.

3.2 トランスポートプロトコルの特性を利用したアプリケーションシステムの性能向上に関する研究

3.2.1 TCP送信を前提としたビデオストリーミング方式に関する研究

近年,ネットワークの広帯域化により, YouTubeに代表されるTCPを用いた動画像ストリーミングサービスが普及している.しかしながら,TCPはその輻輳制御のため,動画像ストリーミングに適していないという指摘がある[5].現在の標準的なTCPであるTCP NewReno の輻輳制御アルゴリズムは,輻輳ウィンドウサイズと呼ばれるパラメータを用いて,確認応答無しに一度に送信できるデータパケット数を調節することによって,パケット転送速度を調節している.この輻輳制御アルゴリズムは,パケット棄却を検知したとき,大きく輻輳ウィンドウサイズを減少させるため,転送レートが大きく変化する.動画の再生のためには,一定レートのデータ転送が望ましく,転送レートを大きく変化させるTCPは適していない.また,TCPの輻輳制御は貪欲な制御であり,パケット棄却を検知するまで,輻輳ウィンドウを増加させる.そのため,動画の再生レートに関係なくその転送レートを増加させ,他のトラヒックから帯域を不要に奪う問題がある.

そこで本研究では,まず,既存のTCPを用いた動画像ストリーミングサービスのデータ転送方式を調査し,既存の動画像ストリーミングサービスが,動画の再生レートより非常に大きなレートでデータ転送していることを示した.さらに,アプリケーション層においてデータ転送を制御することで,トランスポート層プロトコルにTCPを用いるにもかかわらず,必要以上のネットワーク帯域を奪わない,動画像ストリーミングのデータ転送方式を提案した.提案方式は,送信側ホストのTCPからTCPの状態変数を取得し,ネットワークの輻輳状況を推測する.また,受信側ホストから動画のバッファリング量を取得し,ネットワークの輻輳状況と受信側ホストの動画のバッファリング量に基づいて,1ラウンドトリップ時間に送信側ホストのTCPに渡すデータ量を調節することで,転送レートを制御する.シミュレーションによる評価の結果,提案方式は既存の方式と異なり,受信側ホストにおけるバッファアンダーフローの発生を抑え,かつ,バックグラウンドトラヒックの帯域を奪わないことを示した.

[関連発表論文]

- 久松潤之, 長谷川剛, 村田正幸, TCPによる動画像ストリーミングのためのデータ転送方式の検討, 電子情報通信学会技術研究報告(CQ2010-39), vol. 110, pp. 31-36, September 2010.

3.2.2 インラインネットワーク計測技術のビデオ会議アプリケーションへの応用に関する研究(ブラザー工業株式会社との共同研究)

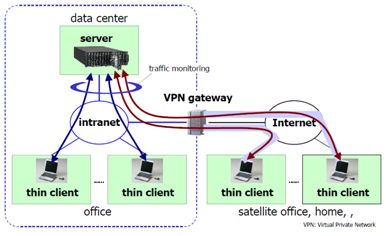

近年のネットワーク帯域の増加にともない,オンデマンドビデオ配信や実時間音声会話・ビデオ会議アプリケーションなどの,動画像通信を伴うアプリケーションの利用が急速に進んでいる.ネットワーク帯域の増加にともない,これらのアプリケーションは音声・動画像品質の向上や多地点対応などの高機能化が進められ,用いる帯域は増加する傾向にある.従来このようなアプリケーションにおいては,ユーザが事前に動画像や音声品質を指定するものがほとんどであった.その場合,ネットワークの利用可能帯域が小さくなった場合に音声や画質の途切れなどが発生し,アプリケーション品質が大きく劣化する.また逆に,ネットワーク帯域に余裕がある場合においても,それが認識できないと,ネットワーク帯域を効率的に使うことができない.ネットワーク帯域の使用効率を高め,アプリケーション品質を向上させるためには,ネットワーク特性や輻輳状況などを把握し,その様子に応じて動画像品質などを調整し,アプリケーションが使うネットワーク帯域を制御することが重要となる.ネットワークの輻輳状態などに応じた動画像品質の調整機構は,これまでにも多数の提案および製品が存在するが,それらのほとんどは,パケット廃棄や遅延時間を計測し,計測値の変化を契機にビットレート等の調整を行うため,ネットワーク特性や輻輳状態の変化に対する反応が本質的に遅れる.

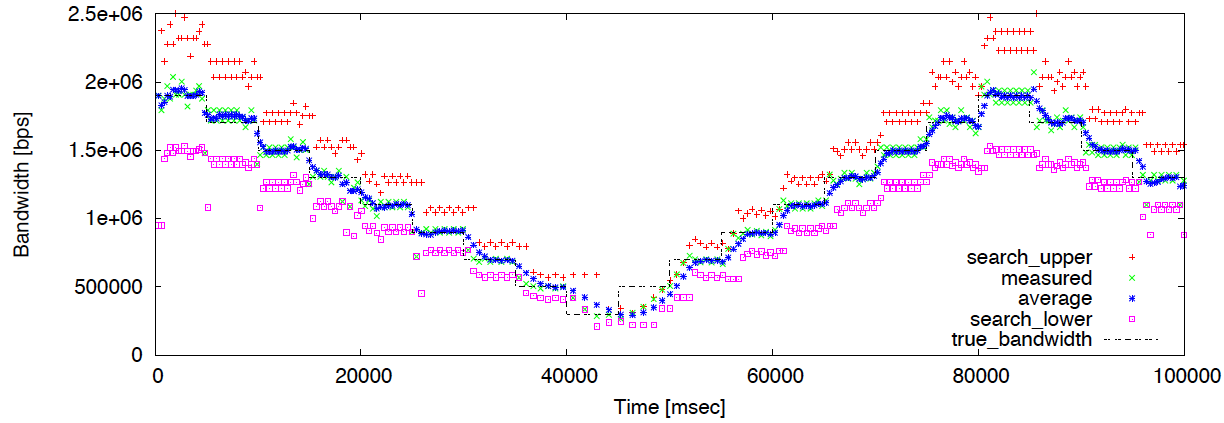

そこで本研究においては,インラインネットワーク計測手法を用いて利用可能帯域を計測し,計測結果に応じて動画像のビットレートを変更することができるビデオ会議アプリケーションの設計を行った.また,計測手法の実装実験結果を示すことにより,その有効性を評価した.特に,TCP コネクション内で用いることを想定していたImTCPを,アプリケーション層プログラムによって実現する際に発生する様々な問題に着目し,ImTCPが用いている計測アルゴリムを実現することができるような計測用パケット群の構成方法などについて検討した.また,CPU へのオーバーヘッドと計測精度のトレードオフに着目し,計測に必要となるパケット送信間隔の実現方法として2種類の実装方法を提案し,その性能を比較評価した.性能評価に際しては,提案手法を実装し,実験ネットワーク環境における計測精度の評価を行い,提案方式の有効性を確認した.評価の結果,busy/waitを用いた手法は,計測精度は高いものの,高いCPU 負荷が問題になり得ること,また,sleep を用いた手法は,計測精度は若干低下するものの,CPU 負荷をほとんど増加させないことがわかった.

[関連発表論文]

- 長谷川剛, 尾池健二, 天野勝博, 村田正幸, “インラインネットワーク計測技術のビデオ会議アプリケーションへの応用,” 電子情報通信学会技術研究報告(IN2010-25), vol. 110, pp. 13-18, July 2010.