4. 次世代エッジコンピューティングに関する研究

4.1. マイクロデータセンターにおけるメモリ分離型アーキテクチャに関する研究

4.1.1. リソース分離型マイクロデータセンターにおけるリモートメモリ活用手法

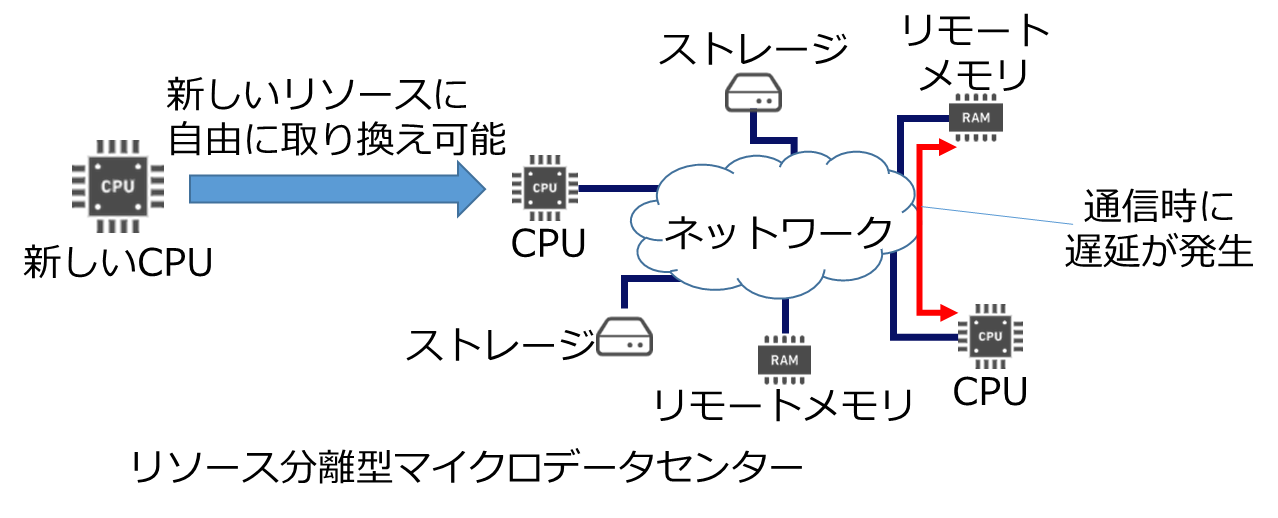

近年、計算機および計算機によって構成されるネットワークやインターネットの発展は著しく、手元の機器では実行困難な処理も、クラウドを用いることでネットワークにさえつながっていれば実行することができるようになった。クラウドによる処理は、ユーザ側から離れた場所にある大規模なデータセンターとの通信を行い、データセンター側で処理をしていく。そのため、データセンターとの通信による遅延が発生し、リアルタイム性が求められる処理には向いていない。そこで、ユーザにより近いエッジに小規模のデータセンターを置き、そこで様々な処理を行えるようにするマイクロデータセンターが提案されている。マイクロデータセンターは、大規模なデータセンターと比べて保有しているリソースの量は限られているため、柔軟なリソース管理による無駄のないリソースの使用が重要となる。これを実現するために、サーバ単位で構成されていたデータセンターを CPU やメモリ、ストレージのようなリソースごとに分解し、リソース単位で構成するリソース分離型のデータセンターの技術をマイクロデータセンターに用いることが考えられる。この技術の導入によって、リソース単位での最適化が行え、利用サービスごとのきめ細かいリソース配分や、リソース管理コストの低下が期待される。しかし、リソース分離型のデータセンターはリソース間でのやり取りをネットワークによって行うため、リソース間通信による遅延が発生し、性能が低下してしまう恐れがある。特に、メモリと CPU 間の通信による遅延は要件が厳しいため、性能の低下の直接的な原因となってしまう。

そこで、我々は、リモートメモリとの通信遅延による性能の低下を抑えられるような帯域幅やレイテンシを求め、実際にリソース分離型マイクロデータセンターを用いるにあたってのリソースの配置方法や分配方法について検討を行っている。具体的には、プログラムの実行時に性能低下の直接的な原因となるメモリと CPUの通信によるレイテンシ、帯域幅を変化させて、マイクロデータセンターで実行されうる画像認識等の処理を実行した。そして、それぞれメモリと CPU が分離されていないときと比べてどれだけ性能に影響があるかを測定し、性能低下を抑えられる最低限の帯域幅とレイテンシ、適切なリモートメモリの配分や配置についての考察を進めている。

[関連発表論文]

- 生駒昭繁, 大下裕一, 村田正幸, “リソース分離型マイクロデータセンターにおけるリモートメモリ活用手法の性能評価と考察,” 電子情報通信学会技術研究報告(IN2020-6), vol. 120, pp. 25–30, May 2020.

4.2. エッジコンピューティング技術のITSサービスへの応用

4.2.1. エッジコンピューティング技術の高度化によるITSサービスに関する研究(KDDI総合研究所との共同研究)

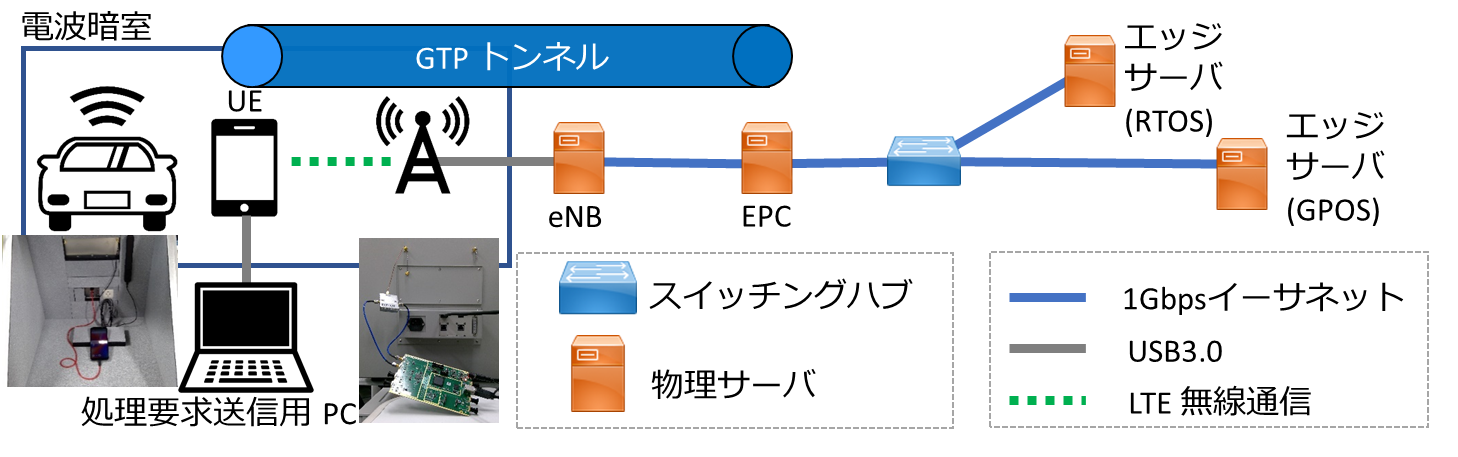

エッジコンピューティングのユースの検討が国内外で進められている。その1つとして、車両や歩行者から局所的に得られる環境情報をデータセンターで収集・解析し、車両群へ安全性に関する情報をフィードバックすることで安全性を高めるITS(Intelligent Transport Systems)アプリケーションへの期待が高まっている。しかし、エッジサーバーのコンピューティングリソースは限られるため、例えば見通しの悪い交差点での車両衝突の検知などのITSアプリケーションにおいて、リアルタイム性を確保することが重要である。そこで本研究では、エッジサーバーでRTOS(Real-time Operating System)を動作させ、リアルタイム処理が求められるアプリケーションの応答遅延に対する効果を、実機を用いて明らかにする。まず、車両の衝突検知アルゴリズムを実装し、バックグラウンド負荷を高めた条件下でサーバの処理遅延の最悪値を測定した。その結果、非RTOSのFairスケジューリングの場合に14 [ms]であった処理遅延の最悪値が、RTOSのリアルタイムスケジューリングの場合に0.026 [ms]となることがわかった。次に、研究室内にLTE通信システムを構築し、LTE使用したUDP通信により車両位置情報を送り衝突検知結果を受信する衝突検知アプリケーションの応答遅延を測定した。その結果、RTOSによりアプリケーションの応答遅延の最悪値が最大で30%削減されることが明らかとなった。

[関連発表論文]

- 八千古嶋龍, 荒川伸一, 荻野長生, 北原武, 長谷川剛, 村田正幸, “4G セルラーシステムを用いたV2X プラットフォーム,” 電子情報通信学会デジタルサービス・プラットフォーム技術特別研究専門委員会, November 2020.

4.3. 実世界センシングのためのIoT プラットフォーム連携システムの構築

4.3.1. IoT プラットフォーム連携に基づく実世界センシングによる実環境の異常検知システム

近年、IoT (Internet of Things)の進展を背景に数多くの新しいアプリケーションやサービスが登場し情報ネットワークは急激に変化している。新しいアプリケーションやサービスの例として、カメラやセンサーなどを搭載したエンド端末において取得された情報を、別拠点のデータセンターで処理し、結果をエンド端末へ提示するサービスが考えられている。また、センシングデータをもとに実空間で生じている事象を分析・把握し、新たなサービスを提供する実世界センシングの検討も進められている。しかし、エンド端末とデータセンターが地理的に離れることや、大量のデータがデータセンターに集中することで、遅延が増大する。このような問題に対応すべく、ネットワークそのものに柔軟性を持たせる一つの方法として、地理的な遅延の解消および負荷の分散によるアプリケーションやサービスに対する応答性向上を期待するエッジコンピューティング (EC: Edge Computing)の導入が進められている。

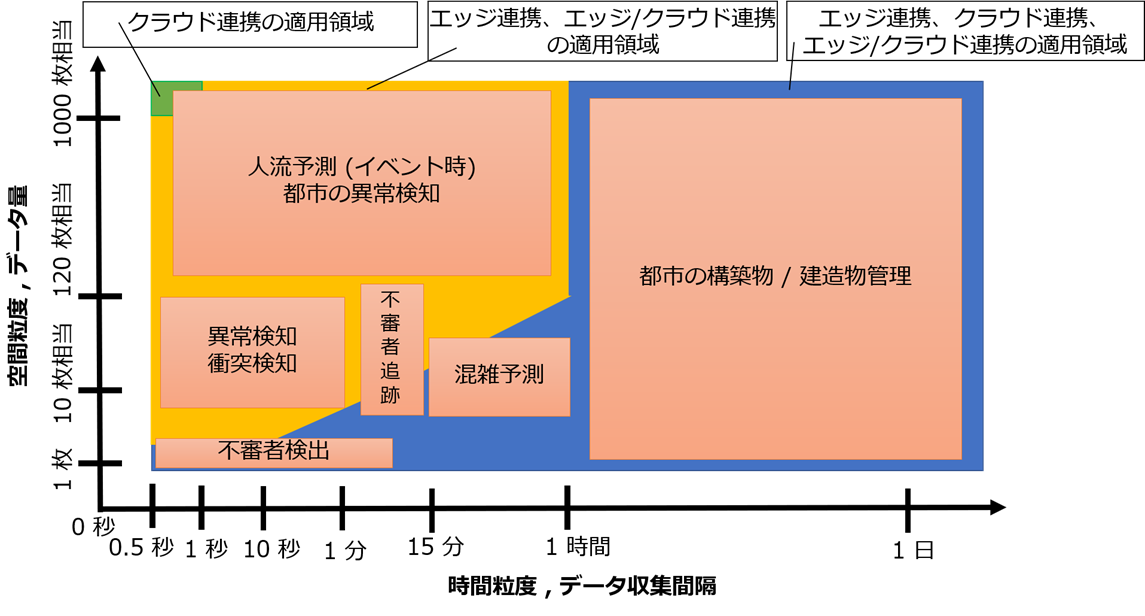

実世界センシングを伴う IoT(Internet of Things)サービスの種類が多くなると複数のサービスに対して同一のセンシングデータを送信する通信の重複が発生し、通信の負荷や遅延の増大が予想される。この問題への対処として、サービスごとに独自に情報を集めるのではなく、複数のサービスに対するセンシング情報を集約する IoT プラットフォームを構築し、IoT プラットフォームの情報連携によってサービスを実現する方法が考えられる。そこで、IoT プラットフォーム間の情報連携を可能とする IoT プラットフォームを実機に実装し、様々なセンシングデータ量とセンシング周期において発生する遅延を測定した結果にもとづいて、IoT プラットフォーム連携により実現可能なユースケースを整理した。遅延測定に用いるサービスシステムとして、建物に設置したカメラの画像を蓄積する IoT プラットフォームと交通管理を行う IoT プラットフォームが連携し、建物周辺の画像を縮約したデータの送受信によって道路上の障害物情報を検知する異常検知システムを FIWARE を利用して実装した。IoT プラットフォームの設置場所としてエッジ/クラウドを想定し、エッジ連携シナリオ、エッジ/クラウド連携シナリオ、クラウド連携シナリオの 3 種の情報連携シナリオにおいて、画像枚数および送信を行うエンティティの個数を変えつつ、Pub/Sub 通信に要する時間と画像情報処理に要する時間による連携遅延を測定した。測定の結果、エッジ連携シナリオにおける連携遅延が約 470 ms となった。クラウドを利用するエッジ/クラウド連携シナリオ、クラウド連携シナリオでは、それぞれの連携遅延は約 475 ms、約 1000 ms となり、Pub/Sub 通信に要する時間の増大が情報量の増大とともに顕在化することが明らかとなった。さらに、測定結果にもとづいて、エッジ連携、クラウド連携により実現される IoT サービスの適用領域について、時間粒度と空間粒度の観点から整理した。

- 山田諒真, “IoT プラットフォーム連携に基づく実世界センシングによる実環境の異常検知システムの実装と評価,” 大阪大学基礎工学情部報科学科特別研究報告, Feb. 2021.